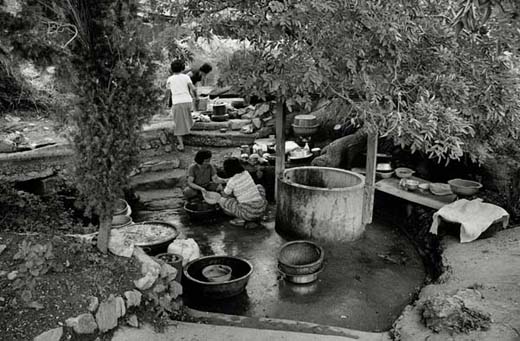

마을 우물

어릴 적 시골 마을에 물맛이 좋은 우물이 있었다.

어느 마을이나 그런 우물 하나 없겠나 마는 하여간 그랬다. 뽕나무 뿌리가 우물로 뻗어 있었고, 앵두나무도 그 옆에 한 그루 있었다.

여름날 우물가는 동네 사람들 만남의 장소였다.

물도 긷고 채소도 씻으며 가끔은 등목도 했는데, 그렇게 모이면 금방 우물가가 왁자지껄해졌다. 옛 노래에도 나오듯이 앵두나무 우물가에 처녀총각들이 대놓고 만날 수 있는 곳이기도 했다.

우물은 그저 3~4미터 정도로 깊진 않았지만, 다들 피부가 좋은 건 이 우물 때문이라고 얘기하곤 했었다.

찬물에 밥 말아 된장에 고추 찍어 한 끼를 때우던 시절에 우물은 좋은 반찬이자 귀한 줄 모르고 막 썼던 생명수였다.

그런 우물이 80년대 상수도 공사로 집집마다 수도관이 설치되면서 어느 쯤엔가 폐정(廢井)이 돼버렸다.

집에서 수도꼭지만 틀면 됐으니 점점 찾을 일이 줄어들었을 것이다. 지금은 시멘트 건물이 덩그러니 들어서 있어 아예 흔적조차 찾기 어려울 정도가 되었다.

수질조사를 해서 상수도가 더 안전하다곤 하지만 조상 대대로 우물을 먹었어도 아무 탈 없이 잘만 살아왔었다.

오히려 뽕나무 뿌리 때문에 건강에 좋다고 믿었고, 개구리가 헤엄쳐도 물맛만 좋았다. 아무리 가뭄이 들어도 우물이 마르는 걸 보질 못했다.

시간이 지날수록 우물가에서의 ‘얘기들’이 그리운 건 세월의 장난인지 모르겠다.

사람들이 즐겁게 나누던 정담(情談)은 이제 듣기가 어려워졌다. 우물도 없고 사람도 없으며 소리도 없다. 어디 우물만 그러겠나. 빨래터도 사라졌고 동리나무나 원두막도 보기가 힘들다.

수돗물은 여름에는 미지근하고 겨울에는 차갑다.

반면에 우물물은 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하다. 항상 18도 정도의 일정온도를 유지하기 때문이라고 한다. 늘 사람들이 덥다 차다 했을 뿐이다.

사라져야 될 건 외부의 변화에 아랑곳하지 않은 우물이 아니었다.

도시야 말할 것도 없고 시골 마을에서도 옛날처럼 정겨운 소리가 사라져 가고 있다. 소리가 사라진 마을은 새들이 날아가 버린 나무처럼 적막해 보인다.